Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch so nah liegt? Getreu diesem Motto unternahmen wir letztes Wochenende einen Tagesausflug ins Münchner Umland. Genauer gesagt nach Ebersberg, in die Heimat meiner Kindheit.

Schon lang war ich nicht mehr im Ebersberger Forst, wo ich als kleiner Bub Radfahren gelernt habe. Ewige Zeiten ist es her, dass ich den berühmten Aussichtsturm bestiegen und den überwältigenden Blick auf die Alpensilhouette genossen habe – was für ein Flashback, diese kurze Reise in die Vergangenheit!

Panoramablick über Ebersberg auf das gesamte Voralpenland

Etwas „Neues“ gab es auch zu entdecken: das Museum „Wald und Umwelt“. Teilweise in einem über 300 Jahre alten „Jägerhäusl“ aus Holz untergebracht, gewinnt man hier nicht nur einen authentischen Einblick in das karge Bauernleben unserer Vorfahren, sondern auch in das diffizile Ökosystem unserer heimischen Natur. Die Dauerausstellung im Haupthaus informiert verständlich, teilweise interaktiv und kindgerecht aufbereitet über die Waldnutzung im historischen Wandel. Ans Museum angeschlossen gibt es zudem einen Walderkundungspfad – ein überzeugendes Konzept für Jung und Alt.

„Einfälle statt Abfälle“ – Müllermeidung für jedermann

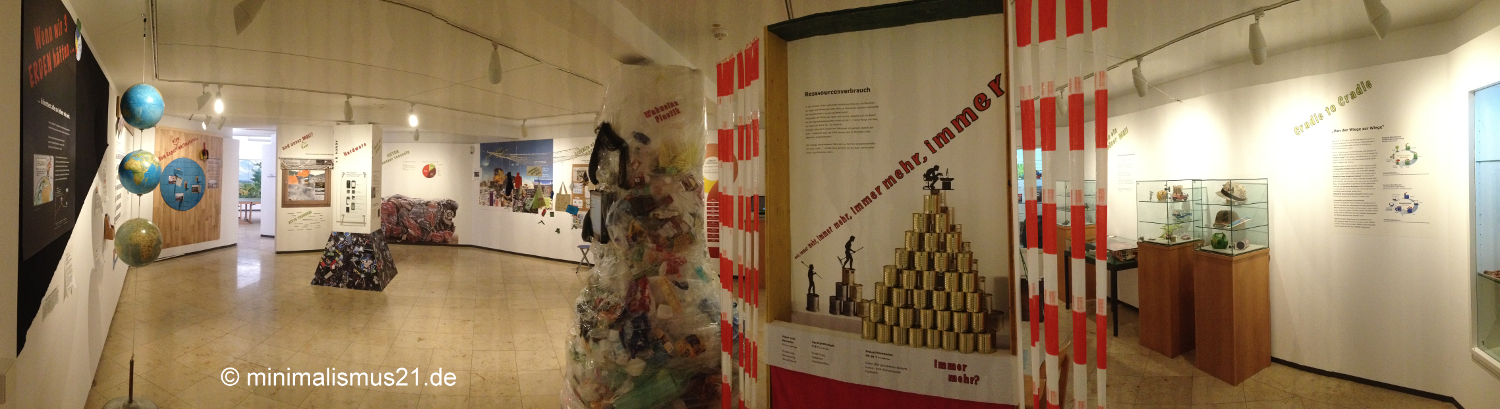

Antrieb für unseren Besuch war jedoch die aktuelle Sonderausstellung „Abfall – Rohstoff von morgen“. Die Exponate und informativen Schautafeln führten uns ein weiteres Mal eindringlich vor Augen, dass ein simples „Weiter so!“ früher oder später unsere Lebensgrundlage zerstören wird.

Bereits die erste Schauwand verdeutlicht diese Erkenntnis eindringlich mit einem Dosenturm und einem einfachen Rechenexperiment: Gestiegender Verbrauch und explodierende Zahl der Weltbevölkerung potenzieren sich: „Der heutige Jahresbedarf an Ressourcen hätte […] zur Zeit der Agrargesellschaft für 3500 – 10.000 Jahre gereicht.“ Ganz gleich, was man von solchen Zahlenspielen halten mag, keiner kann mehr die Augen vor den Folgen unserer Vergeudungsökonomie verschließen.

Panoramablick durch die Sonderausstellung

Schon die nächste Infotafel ermahnt den Betrachter genau dazu: „Wenn wir 3 Erden hätten… könnten alle so leben wie wir“.

Denn es ist ebenfalls offensichtlich, wer an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt ist: Wir, die wir in den reichen Industrienationen leben. Die wir ungeniert konsumieren (z.B. kostbare und seltene Erden durch unseren unbändigen Hunger nach immer neuen technischen Gadgets).

Die wir hier in Deutschland Exportvizemeister in Müll sind. Die wir Unmengen von Plastik verbrauchen. So offenbart der mitten im Raum aufgeschichtete Plastikkegel viele Alltagsdinge, die jeder von uns nutzt: Selbst das Museum ist nicht gegen Plastikverbrauch gefeit – die gleichen Einwegseifenspender befinden sich auch im WC.

Oder ein Balkendiagramm macht nüchtern klar, wie lange uns noch seltene Erden und Metalle zur Verfügung stehen. Die Ausbeutung der Menschen, die diese Rohstoffe fördern müssen, bleibt hier noch gänzlich unbeachtet… Darf es also ein bisschen weniger sein?

Alltäglicher Plastikwahnsinn

Etwas betrübt von diesen eigentlich bekannten, hier geballt präsentierten Infos wendet man sich dem zweiten Teil der Ausstellung zu. Hier wird – getreut dem Motto „Abfall – Rohstoff von morgen“ die Hoffnung geweckt, mit sinnvoller Wiederverwertung die Misere abwenden zu können. Natürlich ist es eine tolle Idee, einen vollständig kompostierbaren Schuh zu haben (wie das Exponat von Puma). Auch ist es lobenswert, kreativ mit Mülle zu arbeiten (z.B. der ausgestellte Schmuck aus Kaffeekapseln). Aber sind wir mal ehrlich: Trotz noch so ausgeklügelter moderner Recycling- oder noch so kreativer Upcyclingmöglichkeiten sollte immer die Devise gelten: Müll gar nicht entstehen zu lassen.

Und hier können wir alle unseren Beitrag im Alltag leisten. Hoffnung machen uns daher die Austauschpinnwand und das im Eingangsbereich aufgestellte Tauschregal: beides gut bestückt mit lokalen Tipps und tollen Tauschgegenständen. Das zeigt, wie sehr dieses Thema die Menschen bewegt.

Unser Fazit: eine kleine, aber gelungene Sonderausstellung und ein schöner Ausflug!

Die Sonderausstellung „Abfall – Rohstoff von morgen“ ist noch bis 22.05.2016

jeweils sonntags bzw. feiertags (ab 15. März auch samstags)

im Museum „Wald und Umwelt“ zu besichtigen.