Ich weiß nicht, ob die Sonne an diesem Morgen heller leuchtete. Die Vögel lauter sangen. Die Menschen fröhlicher wirkten. Ich vermag nicht zu sagen, ob meine persönliche Wahrnehmung auf positiven Autofokus umgeschaltet hatte. Wahrscheinlich ist, dass ich tatsächlich mit aller Macht versuchte, die negativen Gedanken zu verdrängen. Denn vor einiger Zeit hatte ich das Schicksal herausgefordert. Ihm direkt ins Gesicht gesehen und festgestellt, ich könnte gehen. Ja, es wäre nicht mehr so schlimm, wenn es ab sofort aus und vorbei wäre, die Reise zu Ende, der Weg beschritten.

Denn mein Minimalismus und ich, wir haben auf vieles verzichtet, um uns vieles zu erfüllen. So viel, dass immer noch genug Neugierde und Erwartung offen sind. So viel, dass „Wenn dann“ und „Hätte“ auf ein erträgliches Maß schrumpfen konnten. Für einige meiner Mitmenschen stellen sich diese Überlegungen seit dem vergangenen Jahr allerdings schon nicht mehr. Sie mussten gehen oder wollten. Wobei das „Wollten“ am schwierigsten zu begreifen ist. Denn etwas zu wollen setzt eine Freiwilligkeit voraus. Und die scheint medizinisch betrachtet höchst fragwürdig zu sein, wenn tiefe Traurigkeit und Verzweiflung jedes Licht und jeden Blick auf das, was Leben heißt, gelöscht haben.

Manchmal hindert uns das Gedankenkarussell daran, im Hier und Jetzt zu leben

An jenem Montagmorgen, an dem die Sonne heller leuchtete, die Vögel lauter sangen und die Menschen fröhlicher wirkten, war mein negatives Momentum ein brauner Punkt an meinem Bein. Eine kleine Fläche Haut, die ich seit langem mit mir herumgetragen hatte und die nun etwas Atypisches mit sich brachte, was ich weder greifen noch beeinflussen konnte. Ein paar Zentimeter – eigentlich eine minimale Sache –, aber mit gewaltiger emotionaler Schubkraft. Die mich daran erinnerte, dass das Leben nur jetzt ist. Dass wir immer nur Kinder unserer Zeit sind, der Zeit, der Minute, der Sekunde, in der wir uns bewegen. Nicht mehr, nicht weniger. Ein Umstand, den wir im Alltag nur zu oft vergessen. Zwischen Routine und routiniert sein, zwischen nine to five und nein, pfeif darauf, zwischen dem Hamster im Rad und dem Hamstern von Dingen. Frei nach der Illusion: Immer mehr ist auch immer besser.

Bis zum 6. Mai 2018 zeigt das Frankfurter Museum Angewandte Kunst die Ausstellung „Jil Sander, Präsens“

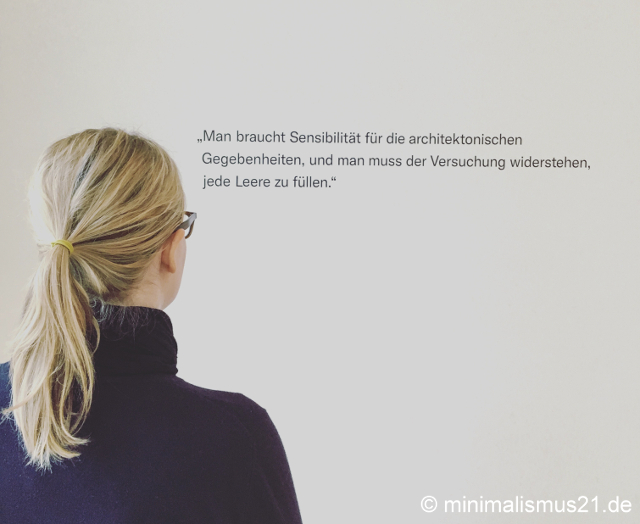

Sich voll und ganz dem Moment hingeben? Pustekuchen. Wer im Gestern verharrt und sich vor dem Morgen fürchtet, verliert Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für das Hier und Jetzt und die vollkommene Hingabe in Momente. Bei Mode-Ikone Jil Sander (Bunte 45/2017), die über Jahrzehnte hinweg einen – zugegeben hochpreisigen – Minimalismus in ihren Kreationen geprägt hat, liest sich das so: Die Vergänglichkeit ist mir sehr stark bewusst, aber kein beängstigendes Gefühl. Alles vergeht in jedem Moment und macht anderem Platz. Warum nicht also einem Ratschlag der deutschen Journalistin und Autorin Greta Taubert („Im Club der Zeitmillionäre“) folgen, die sich auf die Suche nach dem Zeitwohlstand gemacht hat. In einem Interview (Auf der Suche nach dem inneren Reichtum, Donna 10/2016) plädiert sie dafür, sich bewusst kleine Zeitinseln im Alltag zu schaffen, das Leben nicht nur als Planerfüllung zu verstehen und das Glück in dem zu erkennen, was wir bereits besitzen.

Die beste Zeit ist jetzt

Ich weiß ganz sicher, dass die Sonne an dem frühen Sonntagmorgen, als ich diesen Blogbeitrag finalisierte, das erste Mal seit Tagen heller leuchtete. Die Vögel erleichtert ihre Kehlen „ölten“ und ich selbst fröhlicher wirkte. Und dass der braune Punkt in meiner Kniekehle ein minimalistisches Mahnmal (gewesen) war. Denn die beste Zeit ist jetzt, ist die, in der wir nicht messen und vergleichen. In der wir nur noch sehen, was ist, rein und von allen Gedankenspielen befreit (sinnige-meditationen.de).